矿下电站智能监测:为矿下电站构建起安全防线

在千米深的地下矿井中,电站作为能源中枢维系着整个系统的运转,其安全稳定直接关系到生产安全与效率。传统人工巡检模式难以应对矿下高湿、高尘、高风险的复杂环境,而智能监测系统的应用正实现从被动防御到主动预警的转变,为矿下电站构建起全方位的安全屏障。

矿下电站的监测需求具有鲜明的行业特性。不同于地面设施,这里面临着瓦斯浓度超标、设备高温老化、电缆绝缘层破损等多重风险,任何微小的异常都可能引发重大安全事故。同时,电站设备密集、管线交错,传统监测手段存在盲区多、响应慢、数据碎片化等问题。智能监测系统通过多维度感知、一体化传输、智能化分析的技术架构,精准破解这些行业痛点。

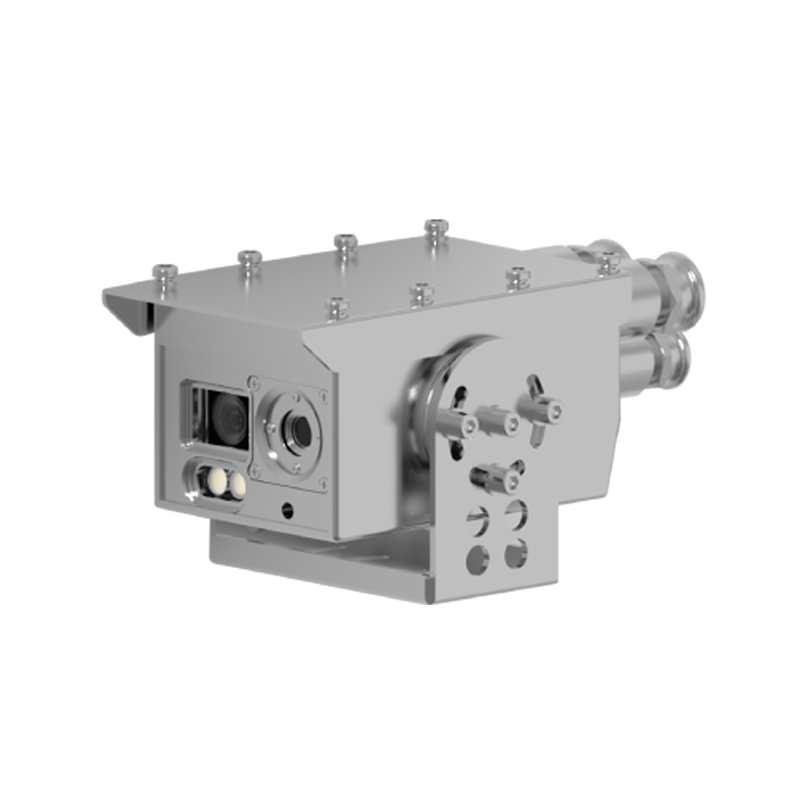

前端感知网络构建立体监测矩阵。在关键设备上部署物联网传感器,实时采集电压、电流、温度、振动等运行参数;通过红外热成像仪对配电柜、变压器等重点部位进行热态监测,及时发现潜在故障;气体传感器网络 24 小时监测瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度,形成环境安全预警圈。这些传感器具备防爆、防水、抗干扰特性,能在恶劣环境中稳定工作,将物理量转化为数字信号,为监测提供原始数据支撑。

无线传输与边缘计算实现数据高效处理。考虑到矿下布线困难的特点,系统采用工业级无线 Mesh 网络,结合漏泄电缆等特殊传输方式,确保数据在复杂巷道中稳定传输。边缘计算节点在井下完成数据预处理,对电压波动、温度骤升等紧急情况进行本地快速响应,缩短故障处置时间。对于非紧急数据,则通过 5G 专网传输至地面控制中心,实现井上井下数据实时联动。

智能分析平台打造决策支持中枢。基于大数据分析的 AI 诊断模型,能从海量监测数据中识别设备劣化趋势,例如通过电机振动频谱分析预判轴承磨损程度,通过电缆温度曲线变化预警绝缘老化风险。三维可视化系统将电站布局与实时数据叠加展示,运维人员可直观掌握设备状态。当系统检测到异常时,自动触发分级预警机制,通过声光报警、手机推送等方式通知相关人员,并提供故障定位与处置建议。

智能监测体系带来显著的安全与效益提升。实时监测让设备故障发现时间从传统巡检的数天缩短至分钟级,故障处理效率提升 60% 以上;预测性维护模式减少非计划停机时间,年增发电量可达 5% - 8%;通过环境参数精准调控,有效降低瓦斯爆炸等事故风险,保障矿工生命安全。更重要的是,数据积累形成的设备健康档案,为电站改造升级提供科学依据,推动矿下能源管理向精细化、智能化转型。

在智慧矿山建设的浪潮中,矿下电站智能监测系统正成为安全生产的 “千里眼” 和 “顺风耳”。它将先进传感技术、通信技术与人工智能深度融合,不仅解决了传统监测的难题,更重塑了矿下能源安全管理模式,为深地资源开发提供坚实的能源保障。