煤矿用本安热像仪设备:井下安全监测的科学保障

煤矿井下环境复杂特殊,高瓦斯、粉尘多、空间密闭且光线昏暗,传统的人工巡检与常规检测设备难以精准识别潜在安全隐患,如设备过热、隐蔽火源、气体泄漏等,这些隐患若未及时发现,极易引发火灾、爆炸等重大安全事故。而煤矿用本安热像仪作为专为煤矿井下设计的本质安全型检测设备,凭借 “非接触式测温 + 实时热成像” 的核心技术,能穿透昏暗与粉尘环境,精准捕捉温度异常,成为煤矿安全生产中不可或缺的 “火眼金睛”,为井下安全监测与隐患排查提供科学保障。

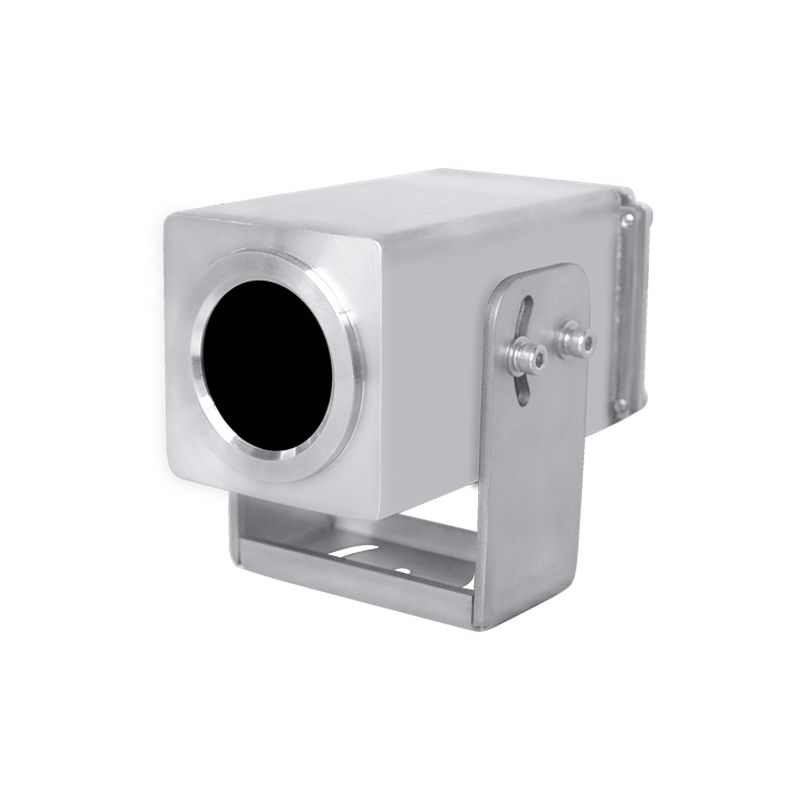

“本质安全” 是煤矿用本安热像仪的核心特性,也是其能在井下安全使用的前提。根据《煤矿安全规程》要求,井下设备需具备防爆、防尘、防水性能,避免因设备自身产生的电火花、高温引发瓦斯爆炸。煤矿用本安热像仪通过特殊的电路设计(如限流、限压)、外壳防护结构(IP65 及以上防尘防水等级)与材质选用(耐冲击、耐腐蚀的合金材质),确保设备在井下复杂环境中运行时,无论遇到短路、过载等异常情况,都不会产生超过安全阈值的电火花或高温,完全符合煤矿本质安全型设备标准(如 Ex ib I Mb 等级),可在高瓦斯、煤尘爆炸危险区域安全使用,从根源上杜绝设备自身引发的安全风险。

在核心功能上,煤矿用本安热像仪能实现 “温度监测 + 隐患预警 + 数据记录” 的全流程安全管控,精准应对井下多元安全需求。其一,设备过热监测是其核心应用场景之一。煤矿井下的电机、减速器、轴承、电缆接头等关键设备,长期高负荷运行易出现过热故障,若温度超过临界值,可能引发绝缘层烧毁、油脂自燃等问题。热像仪可通过红外热成像技术,非接触式采集设备表面温度分布,生成实时热像图 —— 当电机轴承温度超过 80℃、电缆接头温度超过 60℃时,设备会自动发出声光报警,并在热像图上用红色标注高温区域,帮助巡检人员快速定位故障点,避免设备 “带病运行”。某煤矿曾通过该设备及时发现井下主运输皮带电机轴承温度异常升高(达 92℃),提前停机检修,避免了电机烧毁引发的皮带停运与火灾风险。

其二,隐蔽火源与自燃隐患排查是该设备的另一重要功能。煤矿井下采空区、煤柱等区域易因煤炭自燃产生隐蔽火源,初期温度升高缓慢且被煤体、岩层遮挡,人工巡检难以发现。煤矿用本安热像仪可穿透粉尘与遮挡物,检测到区域内的温度异常分布,即使是 30℃-50℃的轻微温度升高,也能在热像图上清晰呈现,帮助工作人员提前锁定自燃风险区域,及时采取注浆、注氮等防灭火措施。此外,对于井下电气设备接线盒、开关等易因接触不良产生局部高温的部位,热像仪也能精准识别,预防因局部过热引发的电气火灾。

其三,数据化记录与分析功能为煤矿安全管理提供支撑。设备可存储每次巡检的热像图、温度数据与报警记录,并通过 USB 或无线传输(部分设备支持井下本安型无线模块)将数据上传至地面管理系统。管理人员可通过历史数据对比,分析设备温度变化趋势,判断设备老化程度与故障发展规律,实现 “事后处理” 向 “事前预防” 的安全管理模式转变。例如,通过对比某段电缆接头连续 3 个月的温度数据,发现其温度逐月升高(从 45℃升至 58℃),可提前安排电缆更换,避免故障发生。

从实际应用价值来看,煤矿用本安热像仪的推广使用,能显著提升煤矿井下安全监测效率与隐患排查精准度。相较于传统的点温仪(仅能测量单点温度,无法呈现温度分布)与人工巡检(依赖经验,易遗漏隐患),热像仪可实现大面积、非接触式快速检测,将单次巡检时间缩短 50% 以上,同时降低巡检人员进入高风险区域的频次,保障人员安全。此外,该设备的应用还能减少因设备故障与自燃隐患导致的停产时间,为煤矿企业降低经济损失,实现 “安全与效益双赢”。

未来,随着煤矿智能化建设的推进,煤矿用本安热像仪将进一步向 “智能化 + 网络化” 方向升级。例如,结合 AI 算法实现温度异常的自动识别与故障类型判断,减少人工干预;通过井下物联网系统实现多台热像仪的数据联动与集中监控,构建井下全域温度监测网络。对于煤矿企业而言,配备与规范使用煤矿用本安热像仪,不仅是满足安全生产法规的要求,更是提升井下安全保障能力、推动煤矿安全高质量发展的关键举措。